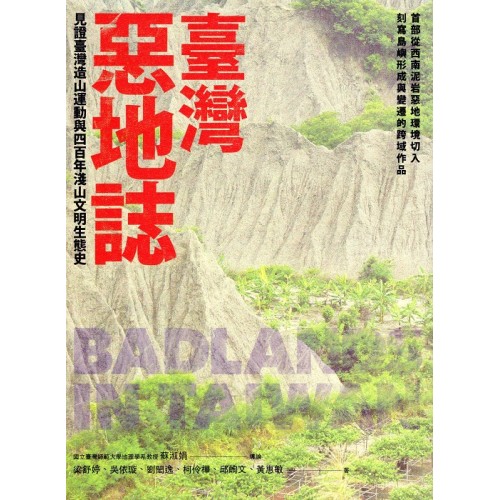

臺灣惡地誌:見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史

- 商品型號: 9789863847588

- 出版社: 野人文化

- 編/作者: 梁舒婷、吳依璇、劉閎逸、柯伶樺、邱峋文、黃惠敏

- 出版年月: 2022-08

- 庫存狀態: 下訂後,採購

$630

以區域環境的獨特視角,

開展出一部臺灣造山運動與淺山文明生態變遷史

◎在臺灣就能上月球?

◎月世界惡地如何以時間、以營力、以材料、以地層深度訴說臺灣大地故事?

◎為何崎嶇不毛之地能種出遠近馳名、好吃的燕巢芭樂?

◎貧瘠環境憑藉什麼吸引野生動物來此棲身?

◎迂迴隱蔽的西南惡地為何成為宋江陣(武藝)、總舖師(廚藝)的原鄉?

★揭開惡地(Badlands)真實樣貌,顛覆你對不毛之地的想像

★見證臺灣造山運動前後結構相以及地質多樣性

★面積僅3%,卻封存了臺灣四百年族群發展的縮影

★以水貫穿,寫下人、生物與環境間相互試探、適應的過程與結果

★在高度開發的臺灣西部,意外保留了一處生物多樣性方舟

★在地人以草根力量結合特有生物兵團,創造當代SDGs永續發展模式——地質公園

人們常聽聞的「月世界」地形,異景如夢似幻宛若外星球,而它正式的名稱是惡地(Badlands)。

臺灣本島面積最大、最具代表性的惡地地形主要分布在西南淺山區的臺南和高雄一帶,面積廣達一千平方公里,厚約三千到四千公尺深。這片泥岩(mudstone)惡地雖僅占國土百分之三,卻驚異地創造了觀看、理解臺灣的多重視角,而且封存了臺灣四百年族群發展縮影,更意外成為淺山地帶生態方舟。

本書從地質的大尺度出發,告訴你位於西部麓山帶的這一片泥岩惡地,是如何形成、如何見證臺灣六百萬年前造山運動的前後結構相;以及當這片惡地置於全球惡地舞臺時,如何反映了臺灣環境的獨特性。

大部分的人文活動似乎並不適合在這種脆弱的生態環境中進行,但事實是,人類在惡地區的活動已有相當長的歷史,這些紀錄寫下了人與環境之間相互試探、經驗、適應的珍貴過程與結果。

本書爬梳了四百年來,人們在此溝谷交錯、空間迴旋錯置的環境下,如何發展、選擇聚落、遷徙,並在族群勢力不斷交替間,形成短暫或持續的、穩定或變動的、時消時長的多元生活樣態。

惡地地區極為重要的是水源,攸關生態系平衡。本書透過惡地生態多樣性、環境保育運動雙軸線,溯源水在當地自然與人為力量影響下的流動路線,以及保存方式。在水的引導下,臺灣特有動物如白螃蟹、植物如岩生秋海棠紛紛出現;村民顧水、顧生態的草根力量蜂起,意外指引出一條惡地未來之路。

惡地充滿各式各樣的磨難,不斷挑戰著人們對人與自然關係的思考。儘管如此,有一群人、一群生物持續在青灰泥上前行,守護惡地的一切;他/它們同時也正翻轉想像,在寂惡之境,對大眾展現屬於當代的SDGs永續生存模式。

為何要認識臺灣泥岩惡地?

1、 地質上,它見證了六百萬年前臺灣島誕生的故事,以及蓬萊造山運動的前後相:造山運動過程刻在尖山山瘠間、溶在湧出的泥火山中,更鑲嵌在大崗山、雞冠山壁的珊瑚與化石間。小小面積却擁有地質多樣性!燕巢橋子頭泥火山更早在1933年(日治時期)即受重視,獲第一波指定保存的天然紀念物,至今仍在噴發,現名為滾水坪泥火山。

2、 歷史上,具體而微寫就了四百年西部淺山文明史:此處是臺灣早期開墾的邊地,原漢交融邊界;由於惡地為屏障、有崎嶇隱蔽之利,進可攻退可守,既能觸及並吸取文明之泉,又能保留淺山原始樣貌,竟以極特殊方式封存了歷史。更因而成為宋江陣(防護鄉里)、總鋪師(自給自足)的原鄉,發展出農(農塘)漁(內陸)牧(土雞)流竹(刺竹)等特殊營生方式。

3、 生態上,顛覆你對外觀環境的想像:看似貧瘠,却見豐饒,且是物種基因庫、生態方舟,我們看到了生命的精采堅韌與不可思議。

4、 它承擔起縫合破碎棲地的綠帶的功能:西南泥岩惡地面積雖僅占國土3%,却是目前最重要的國土綠網計畫熱點區之一。介於中央山脈和平原間的淺山(里山概念)綠帶,是生物與人重疊共居之所,承擔縫合破碎棲地、讓生物與人和諧共榮的角色。

5、 惡地特殊土壤生產出獨特農業:好吃的芭樂、棗子、香蕉等,擁有其他地方種不出的甘酸甜味。

6、 以草根力量守護環境的典範:惡地上有一群不論出身、不論職業、全心投入知識學習與行動實踐的草根公民,正在創造兼顧環境保育與經濟發展的生活新模式,我們名之為——地質公園。

目錄

PART I 生存泥世界

1.開發晚放棄早-人口外移之冠

2.農活日常-惡地人的歹嘴斗

PART II 荒山惡地

1.西南泥岩惡地——快速造山的見證

2.全球視野——孤峰在何方

3.神祕的泥火山與地質多樣性

4.與惡地共處

PART III文明的碰撞

1.山窩的綠水

2.族群行跡

3.溯源

PART IV活的地景與常民生活

- 土與水的連結-惡地農業

2.徜徉惡地的牲畜-惡地畜牧業

3.傳統作物的延續

4.在地社區故事-社造及培訓導覽

PART V刺竹林帶的生物群像——失落與再發現

1.刺竹與惡地植物

2.旱地奇兵——厚圓澤蟹

3.谷地裡的神隱者——草鴞

4.並非惡山惡水

PART VI狼煙與轉機——地質公園

1.找水‧尋根

2.多元價值

3.狼煙與轉機