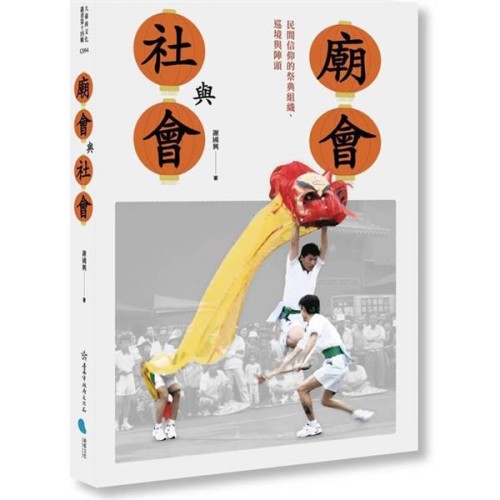

廟會與社會:民間信仰的祭典組織、巡境與陣頭

- 商品型號: 9786267719480

- 出版社: 臺南市政府文化局、蔚藍文化

- 編/作者: 謝國興

- 出版年月: 2025-10

- 庫存狀態: 下訂後,採購

$520

從媽祖香路的地緣政治,到宋江陣承襲的古老儺儀遺風;從祭典經費的百年演變,到鹿耳門媽祖正統之爭的歷史公案,作者謝國興以嚴謹的考證與溫暖的筆觸,描繪臺灣信仰的獨特樣貌。

鑼鼓喧天,神轎晃動,陣頭開路——這是臺灣最草根、最動人的生命力展演。

廟會,臺灣人稱之為「鬧熱」(lāu-jia̍t),不僅是神明聖誕或建醮祈安的宗教儀式,更是凝聚地方情感、展現集體記憶與文化認同的社會實踐。從村莊街角到跨鄉越鎮,每一次的繞境巡狩,每一場神明盛會,都深刻地烙印著臺灣基層社會強韌的生命力展演。

深耕臺灣史二十年,中研院學者謝國興教授將目光從廟堂轉向鄉野,從文獻考證深入田野現場,為我們帶來一部理解臺灣民間信仰與社會連結的扛鼎之作。

這部作品收錄了作者二十年來研究的精華,精選七篇未曾集結出版的關鍵論文,並加以大幅增修,部分篇章甚至是近乎一半的改寫。全書透過歷史學的嚴謹考證,輔以地理資訊與數位工具的現代方法,結合親身走訪廟會現場的細膩觀察,為讀者揭開臺灣廟會活動背後複雜而迷人的歷史文化意涵。

從「里社」到「庄頭」:解開臺灣祭典組織的身世之謎

為何廟會祭典中會有「主會首」、「主醮首」等稱謂?這些看似理所當然的組織,其根源竟能上溯至明代由官方制定的「里社」制度。第一章〈社、會、會首〉,獨創性地探討了祭典組織「會首」的歷史淵源。作者指出,「社會」一詞的本意,即是「在『社』這個祭祀場所辦理祭典的『會』」。這套制度隨著閩南移民來到臺灣,卻因應本地已有的「番社」聚落,產生了有趣的轉化——漢人移民不再以「社」為村落命名,改以獨具臺灣特色的「庄」為名。然而,祭祀組織的內核與稱謂,卻以不同形式被保存、轉化,深刻體現了原鄉記憶與在地現實的交融。這章的開創性研究,為理解臺灣基層社會的自治傳統提供了嶄新的視角。

誰的媽祖?一場橫跨三百年的正統之爭

鹿耳門,臺灣歷史的關鍵門戶,此地媽祖信仰的「正統」之爭,牽動了數十年地方社會的角力與情感。第二章〈正統紹述〉,重訪了作者三十年前的研究起點,並以現代地理資訊技術疊合古地圖詳盡剖析。作者認為,古代的鹿耳門天后宮本是一座信眾基礎薄弱的「香廟」,主要服務對象為戍守官兵與往來商旅,其維護經費多來自府城官員及三郊商號。1871年古廟遭洪水沖毀後,鄰近的土城與媽祖宮庄各自建廟,並開始了繼承古鹿耳門媽祖香火的正統之爭。這場爭議看似是「假議題」,背後卻反映出地方社會、文獻考證與行政力量之間錯綜複雜的關係。作者透過詳實的史料與地理考證,不僅還原歷史脈絡,更追蹤兩廟在爭議後各自發展出「土城香」與「臺江迎神祭」的歷程,將一場信仰紛爭,昇華為觀察臺灣地方社會動態的絕佳案例。

媽祖的香路:四種模式看懂臺灣女神的巡狩地圖

媽祖繞境為何有不同的形式與稱謂?第三章〈媽祖的香路〉以宏觀的視野,將臺灣媽祖的繞境活動歸納為四大類型:(如府城大天后宮「迎媽祖」)、(如大甲鎮瀾宮與白沙屯媽祖進香)、(如早期北港媽南下府城),以及臺灣南部特有的建醮巡狩型(如西港香與土城香)。透過對不同模式的深入介紹與比較,讀者將能清晰地理解各種繞境活動背後的歷史脈絡與社會意義,看見媽祖信仰在臺灣展現的多元樣貌。

唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地魔幻變身

廟會中最吸睛的陣頭,往往蘊含著最深刻的文化密碼。第四章〈唐山過臺灣〉與第五章〈古儺遺風〉,聚焦於蜈蚣陣與宋江陣這兩大代表性陣頭,探討其從閩南原鄉來到臺灣後,如何在新的環境中發生質變。

源於閩南的藝閣「蜈蚣枰」,在臺灣南部轉化為具有強大驅邪除煞神力的「蜈蚣陣」,從單純的妝扮遊行,演變為深具巫覡色彩的宗教儀式性陣頭。而作為拳術團練的宋江陣,在臺灣更發展出獨特的「拍面」(畫臉)傳統,融合了水滸故事、天罡地煞信仰、陰陽五行思想,甚至古老的百越圖騰文化。作者首度對南部各地拍面宋江陣的儀式、人物、妝容與陣法進行全面性的比較研究,揭示其不僅是武術展演,更是承載古儺遺風、充滿神聖與嚴肅性的儀式劇場。這種從「娛樂性」到「儀式性」的深刻轉化,正是臺灣民間信仰在地化過程中最精彩的篇章。

庄頭陣的傳承與地方自治的活力

在現代化浪潮下,傳統庄頭陣為何能在某些地區(如曾文溪與二仁溪流域)頑強地存續?第六章〈文化傳承〉與第七章〈地方自治〉從社會文化與經濟層面給出了答案。作者指出,庄頭陣的維繫,根植於地方的集體認同與為神明服務的奉獻精神。特別是二仁溪下游地區,更發展出融合了殖民文化遺產(如御輿團)與戰後流行文化(如素蘭陣)的創意陣頭,展現了臺灣社會巧妙平衡傳統與現代的驚人韌性。

而這一切的背後,是強大的地方自治能力。從傳統的「丁口錢」、「田甲費」,到現代的自由捐獻與企業贊助,廟會的經費收支不僅反映了臺灣民間社會的經濟實力演變,更彰顯了其自我管理、動員社會資源的卓越能力。廟會,不僅是一場宗教盛事,更是一次次地方公民社會的成功實踐。

這份精彩的研究,不僅適合對臺灣民間信仰、廟會文化有興趣的讀者,更是歷史學、社會學、人類學與民俗學研究者不可或缺的參考。謝國興教授以其深厚的史學功底與溫暖的人文關懷,帶領我們穿透「鬧熱」的表象,看見臺灣社會最真實、也最動人的文化肌理。這是一趟從祭典、繞境到陣頭的深度文化之旅,也是一場對臺灣歷史與社會的深刻反思。

本書特色

臺灣最在地的文化根源

「庄頭陣」,是維繫地方認同與集體記憶的「文化臍帶」。

歷史學家謝國興深入剖析廟會如何展現強韌的社群力量與民間自主精神。

這是一部獻給追尋臺灣文化認同者的必讀之作,

穿透儀式表象,看見真實的在地根源。

目錄

導言

第一章 社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織

一、明代的里社制度

二、廈門、漳州地區建醮會首名稱

三、臺灣基層社會的村落命名

四、臺灣民間社會醮祭的會首建制

第二章 正統紹述:土城與媽祖宮的鹿耳門媽祖信仰

一、府城的古媽祖廟

二、鹿耳門天后宮

三、西港香與土城子保安宮、媽祖宮仔天后宮

四、鹿耳門正統紹述

五、文獻界捲入登陸遺址之爭

六、鹿耳門古港道的座落

七、正統之爭後的各自發展

第三章 媽祖的香路:臺灣媽祖遶境的模式

一、巡歷型

二、進香會香型

三、進香巡歷混合型

四、建醮巡狩型

第四章 唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化

一、中國、臺灣的民間信仰與廟會陣頭

二、從蜈蚣枰(閣)到蜈蚣陣

三、宋江陣與金獅陣

第五章 古儺遺風:臺灣南部的拍面宋江陣

一、拍面與巫覡

二、高屏地區的拍面宋江陣

三、臺南急水溪流域三陣

四、許縣溪流域七陣

五、分類與特色

第六章 文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義

一、廟會與陣頭

二、西港刈香的文武陣頭

三、二仁溪下游地區的廟會陣頭

第七章 地方自治:臺灣廟會活動的經費收支

一、西港香:嘉南平原地區的廟會

二、關廟、內門:山地丘陵地區的廟會

三、茄萣:濱海村落

參考書目