石滬,是先民順應潮汐與地形所建的傳統漁法,以堆砌石塊圍成魚池,利用漲退潮自然引魚入甕,不僅捕魚效率高,更展現出人與自然和諧共生的智慧。然而隨著工業化浪潮席捲,現代化漁船大量取代傳統漁法,石滬逐漸被遺忘、荒廢、甚至任意拆除,成為散落海岸的歷史碎片。

然而,石滬不只是捕魚工具,更是台灣海洋文化的重要象徵。在臺灣西部海岸,自新北市石門一路往南延伸至苗栗後龍,共分佈近百口石滬,其中又以北海岸數量最多、形式最為多樣。與澎湖地區的石滬相比,北海岸的石滬在結構、地形及漁獲方式上各具特色,卻鮮少被一般大眾了解。

目前,澎湖已有多本以石滬為主題的地方繪本,卻仍缺乏完整記錄其歷史、結構與周邊生態的出版品。更遑論台灣本島,相關資訊更為稀少,使得傳統海洋漁業文化逐漸淡出新一代的視野。

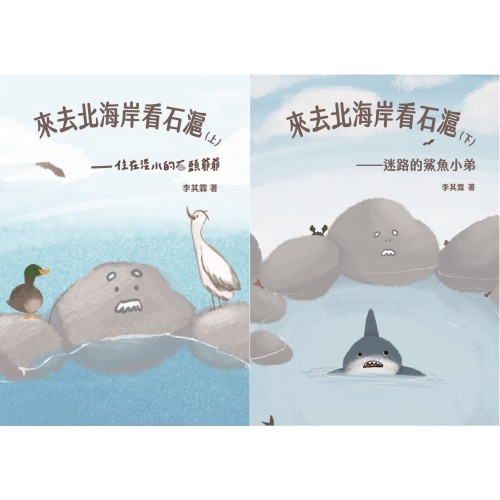

因此,希望透過 《來去北海岸看石滬》上下冊 ,從教育紮根出發,讓學齡孩童認識北海岸的石滬歷史與文化,進而引發對本土海洋文化的興趣與認同。我們相信:唯有從小培養,才能真正儲存並傳承這份珍貴的文化資產。