自然生態

《陳澄波全集》第十卷.相關研究及史料

本卷以陳澄波生前參與過的展覽,以及過世之後各類型重要展覽的紀錄,呈現藝術家生涯中除了創作以外最重要的活動。期望能讓讀者從中思考、發掘藝術家在各個展覽間,是否有創作上與態度上的差異?並以不同於作品分析的..

《陳澄波全集》第十四卷.228文獻

本卷收錄陳澄波與二二八事件相關的文獻資料、報導與研究。內容為:1.訪問紀錄:選錄家屬與二二八事件見證者之口述訪談紀錄,並節錄其中與陳澄波相關之部分。2.政府檔案:收錄二二八事件官方檔案中與陳澄波相關之..

《陳澄波全集》第四卷.速寫(I)

本卷收錄陳澄波約1110餘件的速寫作品,內容以裸女居多。有別於第五卷是畫在素描簿裡,本卷的作品均是畫在單頁紙上,有的甚至正反面都畫。 《陳澄波全集》第四、五卷,總計收錄的速寫作品近2300餘件,..

《零日攻擊》原創劇本書(附製作思考、專家導讀)

十個不同面向、不同類型的故事, 講述台灣人心中面對戰爭的恐懼。 製作思考、專家導讀、十集定稿劇本 一部只有台灣人能說的故事, 給下一輪世界和平的備忘錄。 ..

「二二八事件」研究報告 (附光碟)

「台日友好」異論:該如何克服互相理解的認知齟齬和立場矛盾?

填補二戰後當代史的認知空白,體察地緣政治下的幽微情緒 相互凝視當前的政治社會實況,踏實耕耘促進多元民間交流 「台日友好」的終極理想目標——攜手對抗各種隱蔽的暴力 ..

「同化」的同床異夢:日治時期臺灣的語言政策、近代化與認同【二版】

「同化於文明」、「同化於民族」 日治時期結束之後,殖民仍給臺灣人和臺灣社會帶來重大的影響 為了扎扎實實地轉換為「臺灣人」,我們必須不斷地冷靜省思這一段「同化」教育的歷史意義。 ..

「外來政權」與本土社會:改造後國民黨政權社會基礎的形成(1950-1969)

國民黨政權是一個「外來政權」嗎?這個問題向來是台灣朝野爭論的議題,也是台灣社會族群分歧的表徵。有趣的是一個由中國大陸移入台灣又有負面意涵的外來政權,如何可能在台灣存在四十年? 透過本書,希望能夠..

「客」難解疑

說自己的客語,不丟臉,不要怕跟北京話說法不同。 寫自己的客語字,不奇怪,不要怕它們罕見、冷僻。 但是客語字要如何寫?要如何尋找?著實是難題。筆者研究客語字卅年的經驗在此小冊子中呈獻給鄉親們參考。 ..

「客家」業主:清代臺北新莊地區的潮州、汀州籍移民及其移墾事業

清代客家族群與臺北地區土地開墾的過程關係密切,無論在平原或丘陵地區,皆能見到客家族群的身影,特別是淡水河南岸的新莊平原一帶(約今新北市新莊、五股、泰山),更有不少客家族群的活動足跡。本書對於客家族群移..

「後山媽祖」的信仰、神蹟及其類型研究

本研究以後山地區的宜蘭縣、花連縣、台東縣三個區域,作為田野調查研究場域。深入探討臺灣東部地區媽祖信仰的傳播與發展、主祀神源流與媽祖神蹟傳說的歷史背景,附設組織的成立以及信眾的遷徙、聚合,社會所提供相應..

「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列:兩撇喙鬚醫生賴和

●黃郁欽「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列第一彈! ●「臺灣新文學之父——賴和」第一本傳記繪本! ●臺文審定:鄭順聰、董育儒 ●附臺語文朗讀音檔線上聽&全書華文翻譯 ●特別加贈:..

「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列:寂寞的天才黃土水

★「臺灣近現代藝術先驅——黃土水」首部傳記繪本! ★ 黃郁欽「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列第2彈! ★ 全書審定:顏娟英 + 臺文審定:王桂蘭 ★ 附臺語文朗讀音檔線上聽&全書華文翻譯 ★ ..

「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列:異鄉的三少爺—林獻堂

★ 黃郁欽「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列第3彈! ★ 限量贈送:「賴和/黃土水/林獻堂」精美畫卡隨機4選1! ★「臺灣議會之父——林獻堂」最新傳記繪本! ★ 特別加贈:《臺灣新民報》林獻堂專刊..

「舊山線風情影像展」專輯

「蕃地」統治與「山地」行政:臺灣原住民族社會的地方化

從「蕃地」到「山地」,原住民族社會如何被國家機器收編為「地方」? 戰前日本政權的「蕃地」統治和戰後國民黨政權的「山地」行政,是為推動地方化而設的過渡性體制;兩者均以「國民形塑」為基礎,將原住民族..

「野蠻」的復權:臺灣原住民族的轉型正義與現代法秩序的自我救贖

自從殖民者踏上這塊土地,現代國家的法秩序如何綑綁臺灣原住民族的種種權利?怎麼做才能真正解套? 二○一七年原住民歌手巴奈等人在總統府周邊紮營抗爭數百天,抗議行政院原民會提出的傳統領域劃定辦法將..

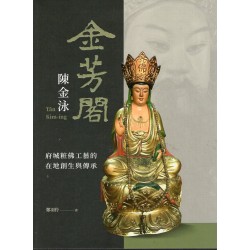

「金芳閣」陳金泳:粧佛工藝的在地創生與傳承

金芳閣陳金泳係府城有別於泉州、福州派別之粧佛藝師,自成一脈,影響臺南粧佛風格甚鉅,亦為臺南市傳統工藝保存者杜牧河及黃德勝之授業師傅。期藉由本書出版使大眾認識陳金泳之生命史與藝術成就,並突顯其在府城粧佛..